Im Rahmen des Jahresprogramms ‚Dazwischensein – Möglichkeitsräume‘ laden wir Sie und Euch herzlich ein zur zweiten Ausstellung

Dazwischensein 2

Text me when you get home <3

Simona Andrioletti

(Möglichkeitsraum)

Empfangshalle

Nnenna Onuoha

(Filmprogramm)

Ausstellung von 23. Februar bis 21. März 2024

Eröffnung Donnerstag, 22. Februar 2024, 18 bis 21 Uhr

Im Jahr 2024 setzt das Thema ‚Dazwischensein’ den gedanklichen Überbau für neun kurze, künstlerische Einzelpräsentationen, die es in seinen verschiedenen Aspekten untersuchen. Dazwischensein kann ein Gedanke, Zustand oder auch ein Gefühl sein. Wir wollen Dazwischensein als Möglichkeit begreifen, mehr zu sehen und verschiedene Sichtweisen gleichzeitig in sich zu erfassen.

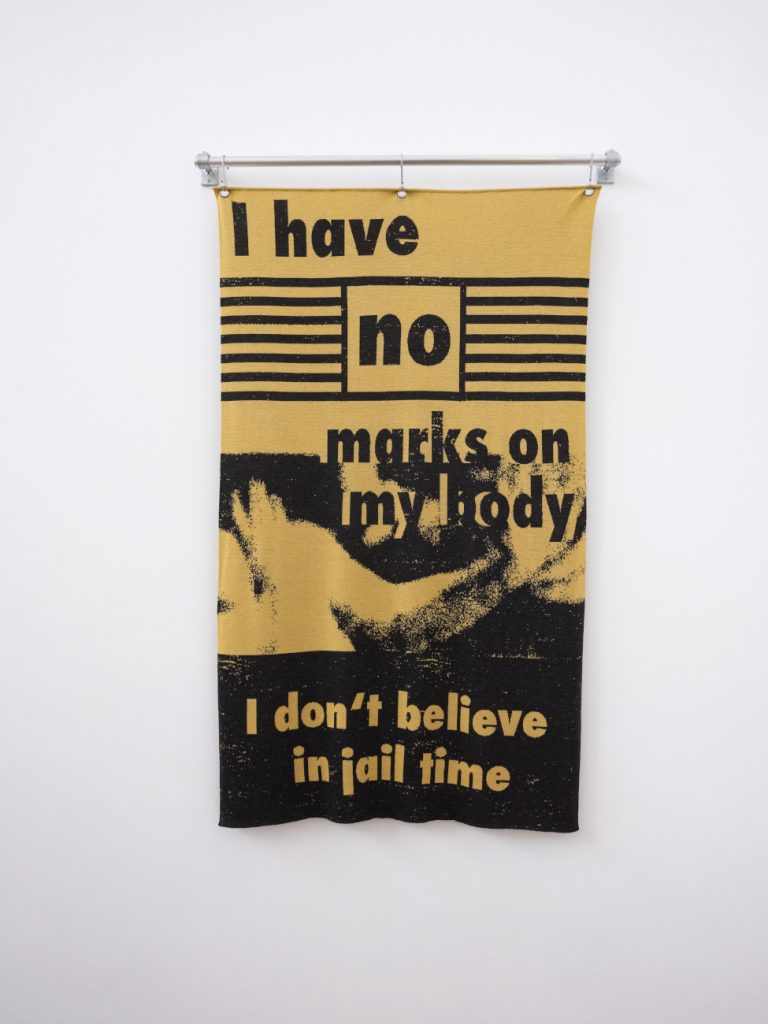

Für Dazwischensein 2 knüpft Simona Andrioletti im Möglichkeitsraum mit an das Projekt ‚If It Feels Wrong It Is Wrong‘ an, welches sie 2020 als Sensibilisierungskampagne zum Thema geschlechtsspezifische Gewalt ins Leben gerufen hat. Die neue Präsentation ‚Text me when you get home <3′ besteht aus zwölf unterschiedlichen Wolldecken mit Motiven in die sich die Besucher*innen wickeln können, um auf den eigens dafür entworfenen Sitzgelegenheiten zu verweilen. Die gestrickten Motive auf den Decken stehen deutlich im Kontrast zum Gefühl von Wärme und Geborgenheit der Merinowolle. Andrioletti spannt einen großen Bogen von der griechischen Mythologie bis in die Gegenwart und greift bekannte sexuellen Übergriffe der Geschichte, wie Apollo und Daphne, auf. Das aktuellste Beispiel zeigt Italiener*innen in Bologna, die unter dem Aufruf ‚Non una di meno‘ sich den argentinischen Demonstrationen anschließen, die seit 2015 gegen Femizide in ihrem Land auf den Straßen stattfinden.

Die Decken sind im Stil von Fanzines gestaltet, die Mitte der 1950er-Jahre in den USA entstanden sind. Diese Amateur*innenmagazine richteten sich an Fans eines bestimmten Interessengebiets wie Underground-Musik, unabhängige Literatur oder Subkulturen. Sie boten die Möglichkeit, eine Botschaft über ein kostengünstiges Medium, das in Massenproduktion hergestellt werden konnte, einem breiten Publikum zugänglich zu machen. Trotz der starken Botschaften bieten die Decken einen vorübergehenden sicheren Raum für den Geist und werden zu einer symbolischen Barriere zwischen uns und der Außenwelt.

Andrioletti greift in ihrer künstlerischen Arbeit komplexe soziale Dynamiken und Phänomene auf. Sie setzt Sprache und Kunst als Dokumentations- und Kommunikationsmittel ein, um in aktuelle Debatten einzutauchen und ein breites Publikum für diese Themen zu sensibilisieren. Sie versucht auf mehreren Ebenen mit der Gesellschaft in Austausch zu treten, so organisierte sie u.a. Workshops, um sich mit der Situation von Jugendlichen mit benachteiligtem sozialem Hintergrund auseinanderzusetzen. Ihr Augenmerk liegt dabei auf den Subkulturen des Internets und den Sozialen Medien. Durch die ständige mediale Begleitung, sei es in den Nachrichten oder in den Sozialen Medien, gibt es viele „Gelegenheiten“, wie Susan Sontag sagt, „mit dem Schmerz anderer konfrontiert zu werden“. Wen der Schmerz vieler überall und immer präsent ist, lässt er die Bedeutung der einzelnen Ereignisse kleiner werden. Welche Wirkung hat er auf uns? Handelt es sich tatsächlich um etwas Fremdes, das uns nichts angeht? Können wir uns in den Schmerz anderer hineinversetzen oder sind wir inzwischen sogar süchtig danach?

Zur Eröffnung und der Finissage findet eine Performance mit zwei FLINTA* statt, die die künstlerische Installation aktivieren. Dabei wird das Bewegungsrepertoire sowohl die Interaktion mit den Decken selbst als auch die choreografische Darstellung von Bewegungen und Griffen zur Selbstverteidigung und Abwehr von Gewalt umfassen. Begleitet werden die Auftritte von einem Live-Konzert mit der Sängerin und Aktivistin Gündalein.

Das Projekt wurde ermöglicht durch das Förderprogramm BBK – Verbindungslinien aus Mitteln des Bayerischen Staatsministeriums für Wissenschaft und Kunst.

Dazwischensein ist ein Projekt in Kooperation mit der LMU, Ludwigs-Maximilians-Universtität München, Urner Institut Kulturen der Alpen‘ und der Stiftung Lucerna. Mit freundlicher Unterstützung der Curt Wills-Stiftung und der Förderung des Vereins Ausstellungshaus für christliche Kunst e.V., München.

Simona Andrioletti (*1990 in Bergamo) lebt und arbeitet in München und Mailand. Sie studierte an der Akademie der Bildenden Künste in München bei Olaf Nicolai und Gregor Schneider und der Accademia di Belle Arti di Brera Milan bei Gianni Caravaggio. Andriolettis Arbeiten wurden international in Museen und Kunstinstitutionen ausgestellt, darunter Villa Stuck, Lothringer13, Kunstverein, Federkiel Stiftung, Nir Altman Galerie in München, MACRO Museum und Mattatoio in Rom, ViaFarini in Mailand, E.ART.H in Verona, Museo del Novecento in Florenz sowie Galerie Réféctoire des Nonnes und Palais Bondy in Lyon.

Gesprächspartnerin: Dr. Claudia Büttner (*1965) ist promovierte Kunsthistorikerin und Kuratorin. Der Schwerpunkt ihrer Vorträge, Publikationen, Beraterinnentätigkeit und Forschung sind alle Formen von Kunst im öffentlichen Raum sowie im Kontext der Architektur. Büttner lehrte Kunstgeschichte an TU Berlin, TU München und an der Kunstuniversität Linz und forscht für das Bundesbauministerium unter anderem zur Kunst am Bau.

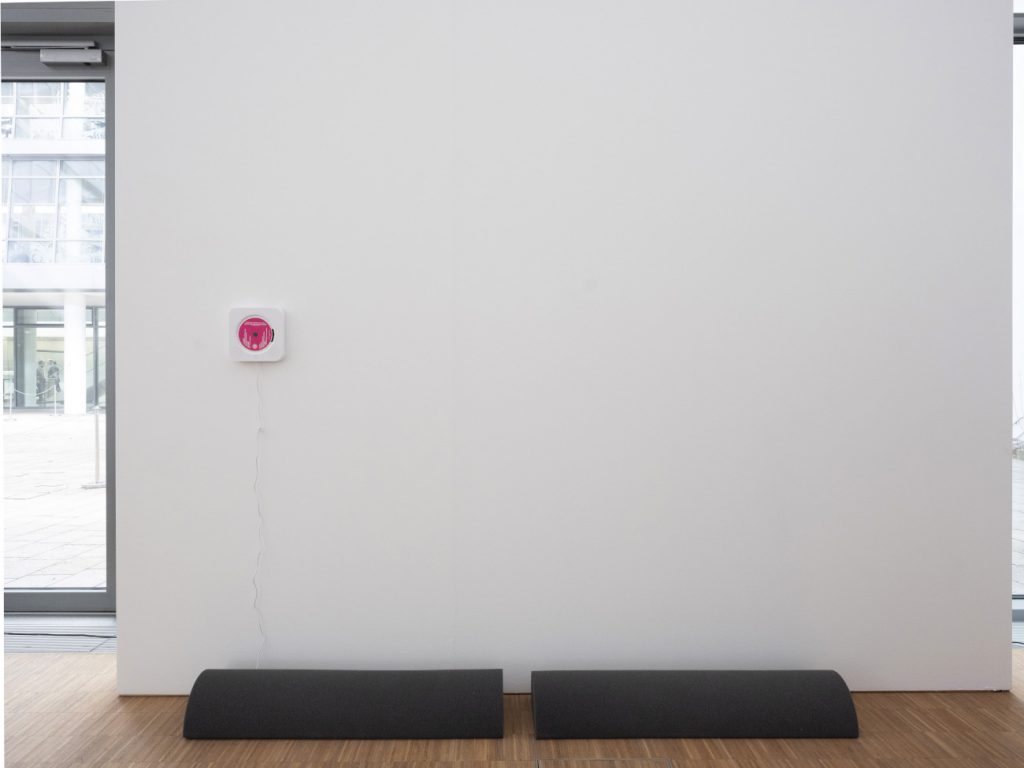

Empfangshalle ist das 2000 in München gegründete Künstlerduo Corbinian Böhm (*1966 in München) und Michael Gruber (*1965 in Mallersdorf). Das Duo macht seit 1998 Kunst mitten in der Gesellschaft und mit gesellschaftlichen Strukturen. Die konzeptuellen Arbeiten manifestieren sich in temporären Aktionen, Videoarbeiten, Fotografien oder Skulpturen. Dabei wird das Publikum als aktiver Betrachter mit in die Arbeiten eingebunden. Zahlreiche dieser Projekte wurden für den öffentlichen oder halb-öffentlichen Raum konzipiert, von Schulen über Kirchen bis hin zu einem Gefängnis oder zum Carport der Münchner Abfallwirtschaft und sich über den gesamten Stadtraum erstreckend: 2003 verwirklichte das Duo die Arbeit ‚Woher Kollege Wohin Kollege‘ mit den Müllmännern des Abfallwirtschaftsbetriebs München. Beide leben in München und haben einen Lehrauftrag an der Akademie der Künste und der TU München. Sie engagieren sich seit langer Zeit aktiv beim Bundesverband Bildender Künste BBK.

Nnenna Onuoha (*1993 in Lagos, Nigeria) lebt und arbeitet in Berlin. Die ghanaisch-nigerianische Künstlerin, Autorin und Forscherin ist binationale Doktorandin in Medienanthropologie an der Harvard University sowie in Global History an der Universität Potsdam. Ihre Arbeit erforscht monumentales Schweigen rund um die Geschichte und das Nachleben des Kolonialismus in Westafrika, Europa und den Vereinigten Staaten. Zentral ist die Frage: Wie erinnern wir uns, welche Vergangenheiten möchten wir zeigen und warum? Ihre Praxis konzentriert sich auf afrodiasporische Stimmen und dreht sich um Prozesse des kollektiven Erinnerns; das Zusammenfügen der Vergangenheit Stück für Stück. Ihre Arbeiten wurden unter anderem in der Galerie im Turm, der Galerie im Körnerpark, dem Kunstverein Hamburg, dem KW Institute for Contemporary Art, dem Museum of Modern Art Shanghai und der Johannesburg Art Gallery gezeigt. Zuletzt erhielt sie den Preis der Amadeu Antonio Stiftung 2023.

Filmprogramm

Empfangshalle

3 Sekunden, 1999

Film, 2:41 Minuten

Nnenna Onuoha

The A‑Team, 2021

Film, 17 Minuten

Nnenna Onuoha

Rosenfelde, 2021

Film, 5 Minuten

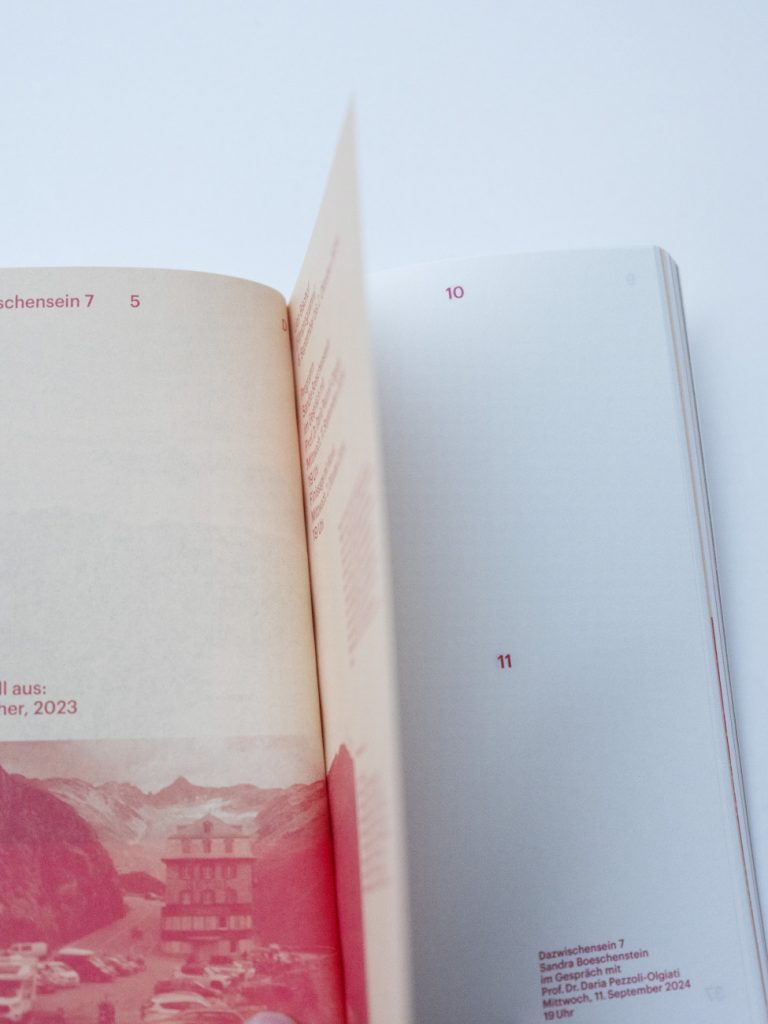

Programm

Eröffnung mit Performance

Donnerstag, 22. Februar 2024, 18 bis 21 Uhr

Einführung 19 Uhr

Lioba Leibl, Mitglied des Geschäftsführenden Vorstands

Benita Meißner, Kuratorin

Performance 19.30 Uhr

Simona Andrioletti (Konzept), Nicola Kötterl (Choreografie), Wiebke Dobers und Eléonore Barbara Bovet (Performance), Gündalein (Gesang), Nicolas Maximilian (Musik), Noah Kretschmann (Beat), Felix Neumann (Grafikdesign)

Simona Andrioletti im Gespräch mit Dr. Claudia Büttner

Donnerstag, 7. März 2024, 19 Uhr

Finissage mit Performance

Donnerstag, 21. März 2024, 19 Uhr

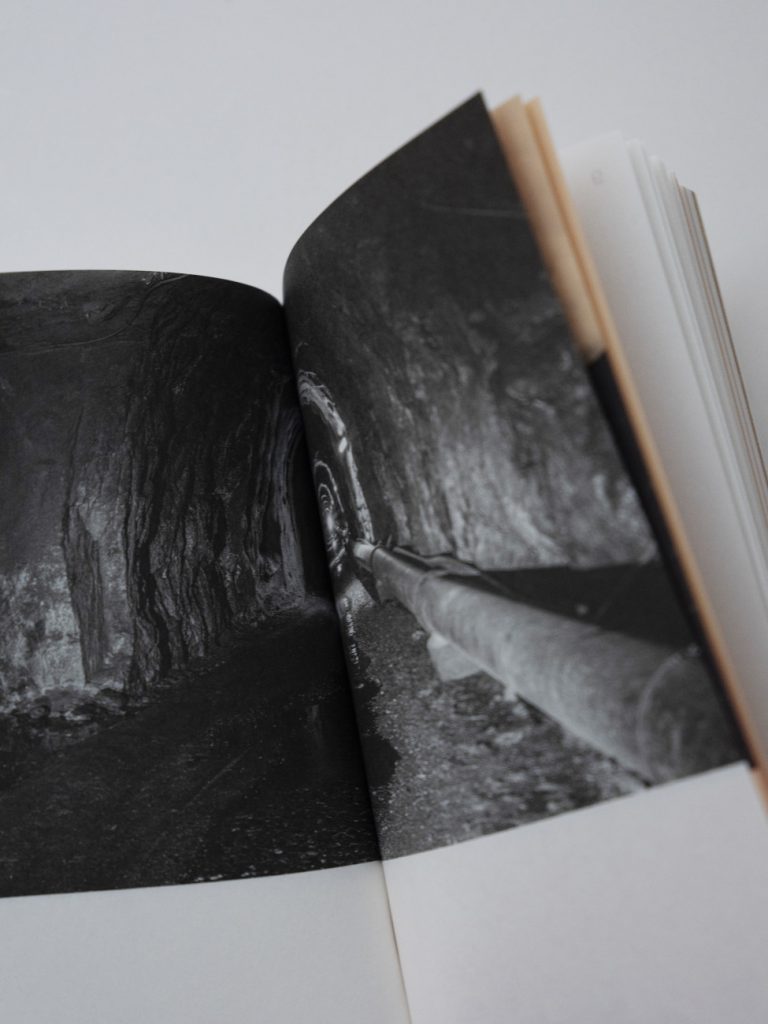

Abb 1–7 Ausstellungsansicht Dazwischensein 2, Simona Andrioletti, Text me when you get home <3, DG Kunstraum 2024, Foto: Gerald von Foris

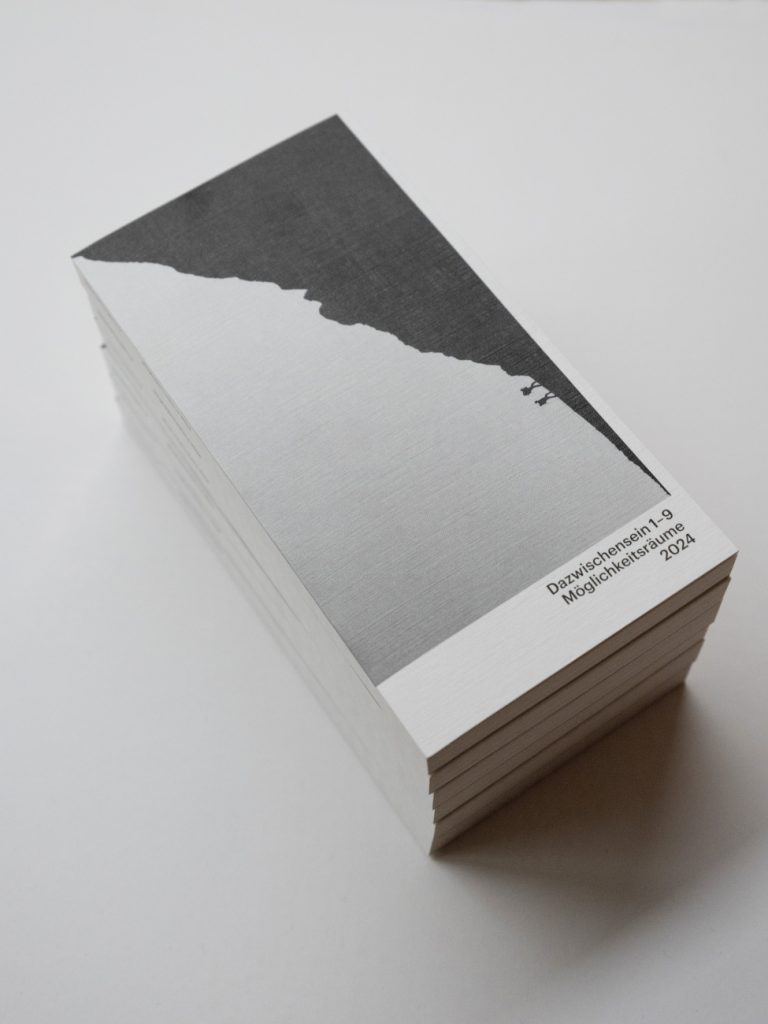

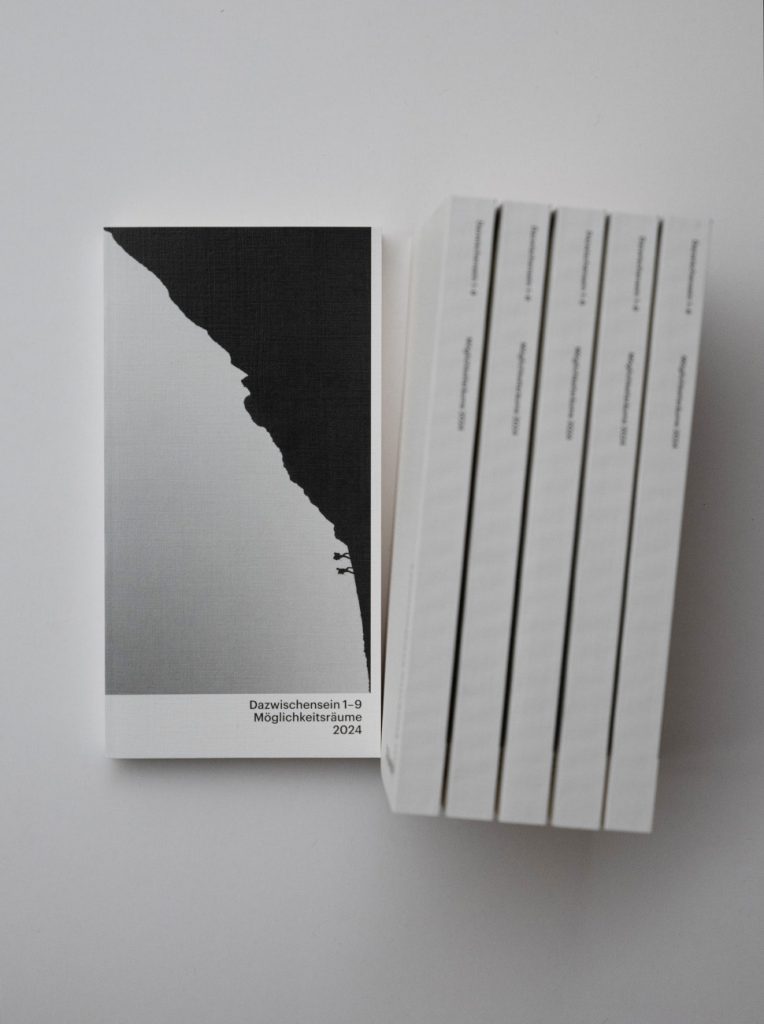

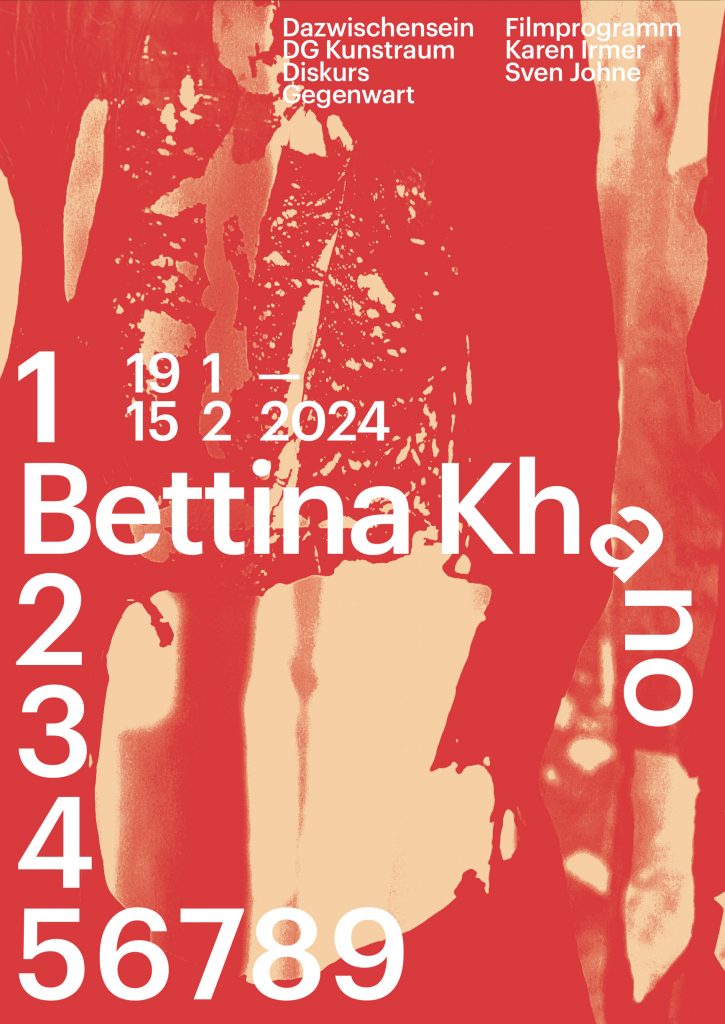

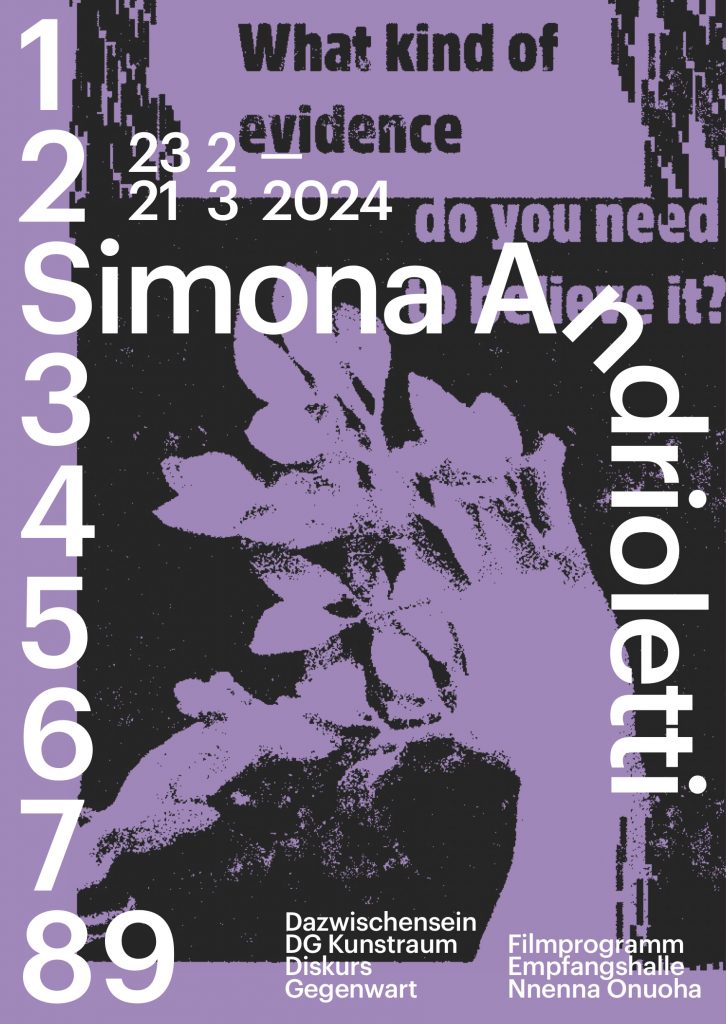

Abb 8 Poster Dazwischensein 2, DG Kunstraum 2024, Gestaltung: Bernd Kuchenbeiser

Plakat

Dazwischensein 2

Simona Andrioletti

limitierte Auflage (10 Stück)

DIN A0, ca. 80 x 120 cm

EUR 5,-

erhältlich im DG Kunstraum