Dazwischensein 6

Katrin Bittl

(Möglichkeitsraum)

Thomas Bratzke

Franziska Cusminus

(Filmprogramm)

Ausstellung von 12. Juli bis 8. August 2024

Eröffnung Donnerstag, 11. Juli 2024, 18 bis 21 Uhr

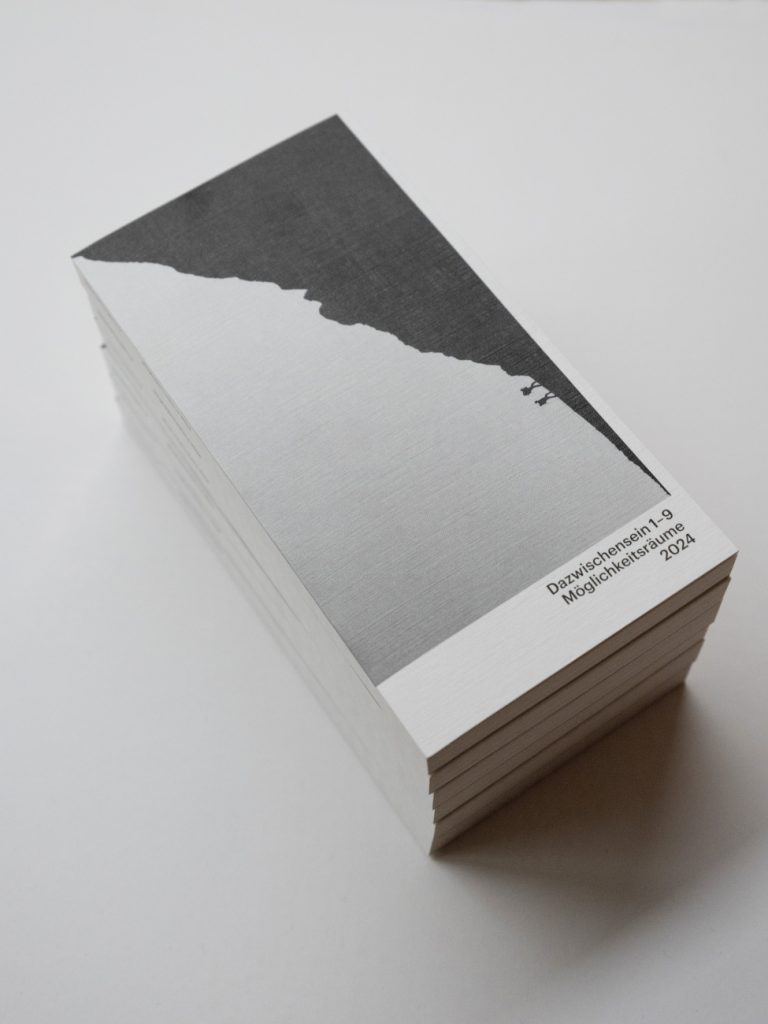

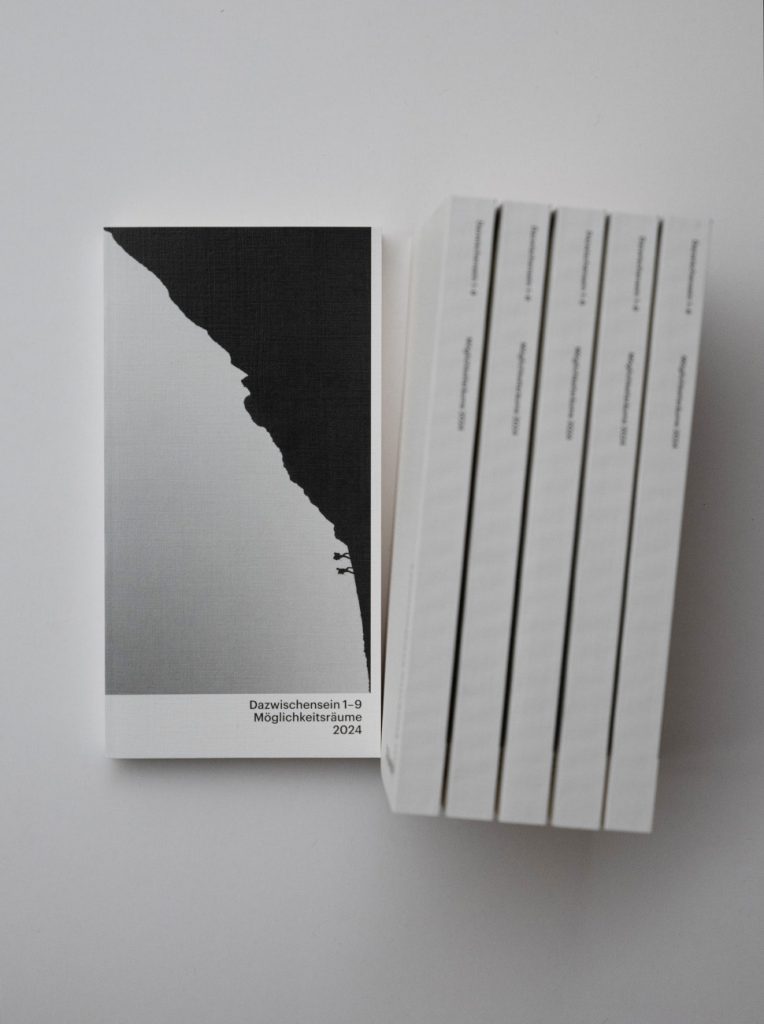

Im Jahr 2024 setzt ‚Dazwischensein’ den gedanklichen Überbau für neun kurze, künstlerische Einzelpräsentationen, die das Thema in seinen verschiedenen Aspekten untersuchen. Dazwischensein kann ein Gedanke, Zustand oder auch ein Gefühl sein. Wir wollen Dazwischensein als Möglichkeit begreifen, mehr zu sehen und verschiedene Sichtweisen gleichzeitig in sich zu erfassen.

„Es gibt keine außerordentliche Schönheit ohne eine gewisse Seltsamkeit in der Proportion.“

(Edgar Allen Poe 1922)

Katrin Bittl beschäftigt sich in ihrer künstlerischen Arbeit mit gesellschaftlichen Stereotypen. Sie selbst ist eine behinderte Frau. Ihr wäre es am liebsten zu sagen, dass alle Menschen funktional divers sind. Professor Hermann Pitz über ihre Arbeit: „Katrin Bittl setzt sich mit dem menschlichen Körper auf eine fantastische Weise auseinander. Besonders gut finde ich auch, dass die Bilder auch unabhängig vom politischen Diskurs funktionieren. Sie brauchen ihn nicht zwingend.“

Während ihres Studiums an der Akademie der Bildenden Künste sind viele Selbstporträts in unterschiedlichen Medien entstanden: Miniaturgemälde oder auch per Video dokumentierte Performances. Für die Ausstellung im DG Kunstraum wählt sie einen neuen Weg. Sie hat mit Hilfe einer KI Bilder generiert, die aus einem persönlichen Foto aus ihrem Archiv ein Van Gogh Gemälde generieren. Dabei war die KI zuerst nicht in der Lage ihren Körper im Rollstuhl als menschlichen zu erkennen, sondern hat aus ihr eine Pflanze erstellt, meist eine Sonnenblume. Damit war eine ungeplante Fortsetzung der Werkserie ‚Mein Leben als Pflanze‘ entstanden. Erst nach einigen Bilderfahrungen hatte die KI, die wohl nur mit stereotypischen Bildern von Menschen bislang gefüttert wurde, gelernt, dass es sich auch bei den Abbildungen der Künstlerin um einen Menschen handelt.

Katrin Bittl reagiert auf die Schlussfolgerungen der KI und kreiert ein neues digitales Pflanzenwesen, aber mit dem Aussehen einer menschlichen Haut. Die digitale Zeichnung erlaubt es der Künstlerin ihre Werke auch überlebensgroß zu konzipieren. Die Hautpflanze erinnert an die Werke in der Ausstellung ‚Sensation‘ der YBA (Brooklyn Museum, 1999). Die Künstler*innen verdankten die Schockwirkung ihrer Kunstwerke weniger dem Bruch mit bestimmten ästhetischen Prinzipien als den gezeigten Körpern und organischen Materialien selbst. Die digitalen Pflanzen von Katrin Bittl stellen einen Schönheitsbruch dar und evozieren absichtsvoll eine gewisse Form von Ekel. Die Haare erinnern an Schamhaare und die Form der Blüte an Genitalien. Die Frage was Kunst zeigen darf und was Gesellschaft zulässt ist leider erneut ein sehr aktuelles Thema. Tobin Siebers reflektiert in seinen Schriften zur ‚Zerbrochenen Schönheit‘ (transcript Verlag) über unsere Sehgewohnheiten und gesellschaftlichen Ängste, die sich auf Menschen die nicht ‚der Norm‘ entsprechen, projizieren.

Ein auf Harmonie, körperliche und gesundheitliche Normvorstellungen gegründetes Kunstverständnis muss dringend hinterfragt werden. Die gesellschaftliche Durchlässigkeit für einen ästhetischen Eigenwert der körperlichen und geistigen Behinderung wird für unser zukünftiges Kunstverständnis entscheidend sein. Man könnte die Venus von Milo als versehrt oder behindert begreifen. Wäre sie auch ein herausragendes Beispiel ästhetischer und menschlicher Schönheit, wenn ihr beide Arme nicht fehlten?

Katrin Bittl konfrontiert die Betrachter*innen mit dem Unbekannten, mit Formen jenseits des allgemeinen Schönheitskanons und fordert uns auf, unsere normativen Vorstellungen von Körpern zu überdenken.

Katrin Bittl (* 1994 in München) lebt und arbeitet in Dachau. Sie studierte bis 2023 an der Akademie der Bildenden Künste in München. In ihren Arbeiten beschäftigt sie sich mit gesellschaftlichen Idealbildern und Normvorstellungen. Sie untersucht ihren eigenen Körper, als Frau mit Behinderung mittels Video, Performance und Animation. Es entstehen intime Räume, durch private Gegenstände und Möbelstücke, die sie in Installationen einbezieht und ihre biographische Arbeit unterstreichen. Sie verortet ihren eigenen Körper in der Pflanzenwelt und wirft Fragen über den Fürsorgebegriff, Care-Arbeit und die Familie auf. In Zeichnung und Malerei erforscht sie Körpernormierungen, die manipuliert und dekonstruiert werden, indem sie diese skaliert, übermalt oder in neue Kontexte stellt. Außerdem ist sie als freie Autorin tätig und schreibt zu den Themen Intersektionalität von Frauen mit Behinderung, Kunst und Inklusion. Zuletzt waren ihre Arbeiten in der Galerie des Bezirks Oberbayern (,We Are Plants‘) und im Stadtmuseum München (,[K]ein Puppenheim‘) ausgestellt.

Gesprächspartner: Dr. Ulrich Schäfert (*1973) ist Theologe, Kunsthistoriker und gelernter Kirchenmaler und staunt über die Weite und Tiefe, die in der Begegnung dieser Felder liegt. Schäfert ist Leiter des Fachbereichs Kunstpastoral der Erzdiözese München und Freising mit Sitz in St. Paul und 1. Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für christliche Kunst e.V.

Filmprogramm

Thomas Bratzke

Sorpresa, 2023

Film, 25 Minuten

Der Berliner Künstler Thomas Bratzke beschreibt in seinem Film ‚Sorpresa‘ wie er seinen Ziehvater Omelio auf Kuba aufspürt und ein Familienrätsel auflöst, welches sein Leben nachhaltig beeinflusst hat. Es ist eine berührende Geschichte einer Wiedervereinigung seiner deutsch- kubanischen Familie. Bratzke vermittelt die Ohnmacht der Eltern im Spannungsfeld der staatlichen Autoritäten Kubas und der DDR, die Perspektiven des Kindes bzw. des heutigen Künstlers. Der Kubaner Omelio Espinosa Ramirez, kam 1978 aus Havanna nach Ostberlin zum Studium. Mit dem Abschluss des Studiums heiratete er 1982 die langjährige Freundin Sonja Prehn, die mit ihm und einem Sohn aus einer anderen Beziehung bereits zusammenlebte. Omelio wollte in Havanna einige Formalitäten für das weitere Familienleben in Ostberlin regeln, von dieser Reise kam er nie wieder zurück und wurde von den kubanischen Behörden zu einer verschollenen Person erklärt.

Thomas Bratzke aka ZASD (*1977 in Berlin) studierte Bildhauerei – Freie Kunst an der Kunsthochschule Berlin Weissensee und Kunst im Kontext mit Schwerpunkt auf den öffentlichen Raum an der UDK Berlin. ZASD war seit Mitte der 90er Jahre Teil des kulturellen Phänomen Graffiti und Writing in Berlin und hat von dort ausgehend bildhauerische, installative und performative Arbeiten entwickelt. Bei dem Vorhaben Writing kritisch zu erforschen, um die künstlerische Qualität des Writing herauszuarbeiten, arbeitete er seit 1997 eng mit seinem Partner AKIM (Berlin) sowie mit verschiedenen Crews und Kollektiven aus der Berliner Writingszene zusammen. Seine seit Anfang der 2000er Jahre autonom in die Stadt eingefügten, plastischen 3D Tags sowie das von ihm initiierte Projekt ‚City of Names‘, welches die darauf folgende Berliner Generation des Writings inspirierte. Seit 2013 arbeitet er an der Weiterentwicklung dreidimensionaler Schriftzüge im Rahmen des Projektes ‚Half Half Paintings‘ in Zusammenarbeit mit Keez Duyves, PIPS:lab (NL). Seit 2019 ist er Teil der Hybrid Sculptors.

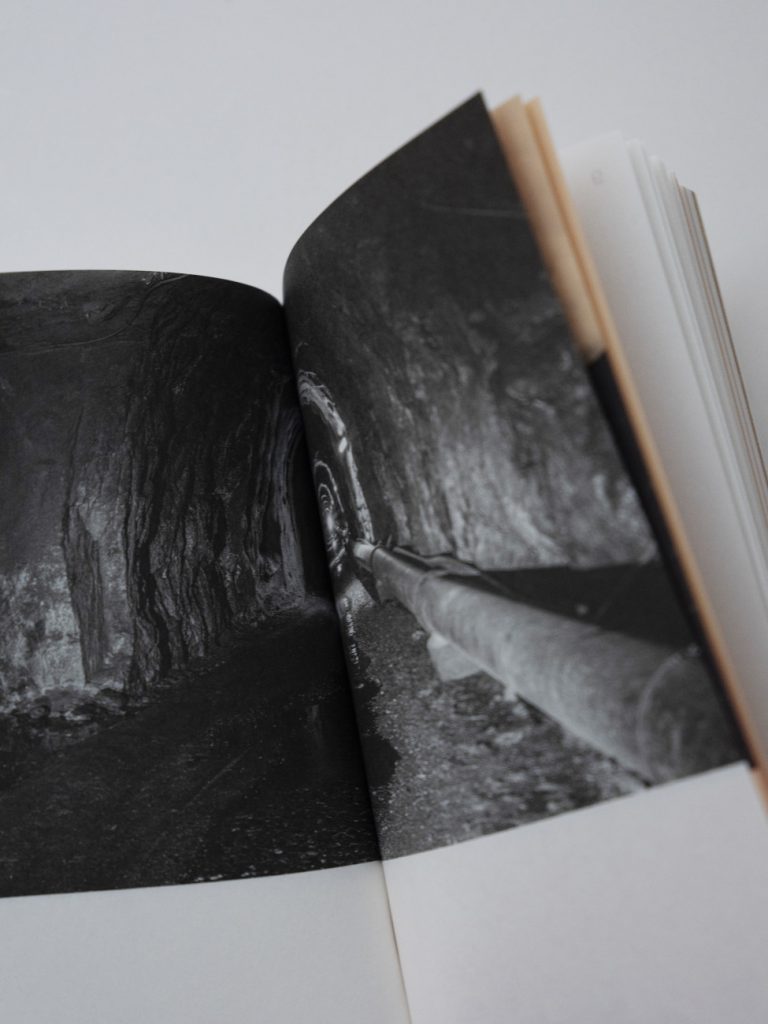

Franziska Cusminus

Zucker, 2015

Film, 30:47 Minuten

Der Film ‚Zucker‘ von Franziska Cusminus aus dem Jahr 2015 zeigt die Künstlerin, wie sie versucht mittels ihres Körpers Zucker aufzuhalten, der aus zehn Öffnungen in einer Scheibe fließt. Die Löcher befinden sich in einer Membran einer Trampolinscheibe, die von der Decke hängt. Damit sich die Künstlerin dieser Scheibe nähern kann befindet sie sich auf einer Holzkonstruktion. Auf der Scheibe ist ein großer Berg Zucker zu sehen, der kontinuierlich durch die Löcher rieselt. Meist gelingt es der Künstlerin nur die Hälfte der Löcher mit ihrem Rumpf und den Extremitäten zuzuhalten. Ihre Bemühungen lassen an Sisyphos erinnern, denn sobald ein Loch erfolgreich geschlossen wurde rieselt der Zucker an einer anderen Stelle hervor. Die Aufgabe, die sich die Künstlerin selbst gestellt hat scheint nicht zu bewältigen zu sein. Gedanken an den Alltag vieler Menschen, vor allem Müttern, werden laut, die sich jeden Tag um so viele Dinge gleichzeitig kümmern müssen nach dem Sprichwort: wir hatten keine Zeit den Zaun zu reparieren, weil wir immer die Hühner fangen müssen.

Franziska Cusminus (*1991 in Weilburg) studierte bis 2022 Medienkunst an der Kunsthochschule Mainz. Cusminus verbindet Videoinstallation und Malerei gekonnt miteinander. Ihre für die Videos aufwendig gebauten Installationen als Bewegungsraum der gefilmten Akteure verleihen ihren Arbeiten eine absurde Aura, die einen nicht loslässt. Cusminus untersucht mit vollem Körpereinsatz, wie sich unterschiedliche Materialien in Verbindung mit dem menschlichen Körper verhalten. Die Videos zeigen den performativen Umgang mit diversen Materialien, beispielsweise mit Zucker, Salzteig oder Metallkonstruktionen: Der Mensch, der versucht, sich bestimmten Strukturen anzupassen, sich daran aufreibt, verformt, so selbst zu einer Art Skulptur wird, ein fragiler organischer Körper in Bezug zu eher hartem, statischem Material. Die Abhängigkeit des Menschen in einem vorgegebenen System wird zum Thema, Lebensformen werden hinterfragt, welche ihn zum Funktionieren zwingen. 2022 erhielt sie den Mainzer Kunstpreis und 2023 das Georg-Meistermann-Stipendium.

Programm

Eröffnung

Donnerstag, 11. Juli 2024, 18 bis 21 Uhr

Begrüßung und Einführung 19.30 Uhr

Sabine Straub, Geschäftsführender Vorstand

Benita Meißner, Kuratorin

Künstleringespräch

Katrin Bittl im Gespräch mit Dr. Ulrich Schäfert

Dienstag, 16. Juli 2024, 19 Uhr

Kinderworkshop

Zwischen den Zeilen

Dienstag, 30. Juli 2024, 10 bis 12 Uhr

Natur und Struktur

Impuls·Führung und Kreativ·Angebot mit Kilian Ihler

Freitag, 2. August 2024, 15 bis 17 Uhr

Finissage

Wie menschlich ist die Pflanze, wie pflanzlich ist der Mensch?

Verrichtung von Ruth Geiersberger

Donnerstag, 8. August 2024, 19 Uhr

Dazwischensein ist ein Projekt in Kooperation mit der Ludwig-Maximilians-Universität München, dem Urner Institut Kulturen der Alpen und der Stiftung Lucerna. Mit freundlicher Unterstützung der Curt Wills-Stiftung und der Förderung des Vereins Ausstellungshaus für christliche Kunst e.V., München. Das Projekt wurde ermöglicht durch das Förderprogramm BBK – Verbindungslinien aus Mitteln des Bayerischen Staatsministeriums für Wissenschaft und Kunst. Die Ausstellungsarchitektur wird in Kooperation mit der treibgut Materialinitiative erstellt.